福島県浪江町では、浪江駅西側地区の再開発にともなう基盤整備や進出する事業者、また、事業アイデアを持つ方々、事業支援を行う機関などをマッチングする共創会議を行っています。この共創会議への参加者募集と事業アイデアの募集に関する案内となります。

ICICの廣常は、浪江町アドバイザーとして本計画のサポートを行っています。

■─────────────────────────────────────

1. 浪江駅西側地区共創会議について

─────────────────────────────────────■

浪江町では、町民や民間企業等の知見を最大限に活かしながら、最新のサイエンスやテクノロジーを積極的に活用して“町の課題”の解決に取り組み、更に町に不足する多様なリソースを町外から誘導し、町の新たな魅力や価値を創出する「共創」を進めていきます。

町民や研究者等が交流を通じて新たな活動を生み出す場として成長していきます。その活動は、お互いが理解を深め合い、学び合うことで、地域課題が共有されるようになり、それが、研究活動や地域の知恵等と結びついて、生活環境と価値向上に結び付く新ビジネスやスモールビジネスの誕生などにつながっていく可能性を秘めています。

このような背景のもと、共創の仕組みを機能させる場として、再開発が進む浪江駅西側地区地区のまちづくりに参画したいと考える個人・団体の参加を募り、浪江駅西側地区共創会議を設立しました。

共創会議の中で多様な支援策のある浪江町で事業をお考えの方や出たアイデアに対して共創を求める方、投資や協力をいただける方などとのマッチングを目的としたコミュニティ部会があります。

また、まちづくりの基盤整備などのPPPに関心のある方で、開発や事業者とのマッチングを求める方を中心とした基盤整備部会、そのエリアマネジメントなどの共創支援も行っています。

■─────────────────────────────────────

2.浪江駅西側地区共創会議(入会退出自由・参加費無料)の会則・入会方法

─────────────────────────────────────■

共創会議の基本的な取り決めを会則として決定しました。

会則と併せて入会方法をホームページに掲載しました。

▶会則・Q&A・入会申込方法はこちら

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/34/39156.html

■─────────────────────────────────────

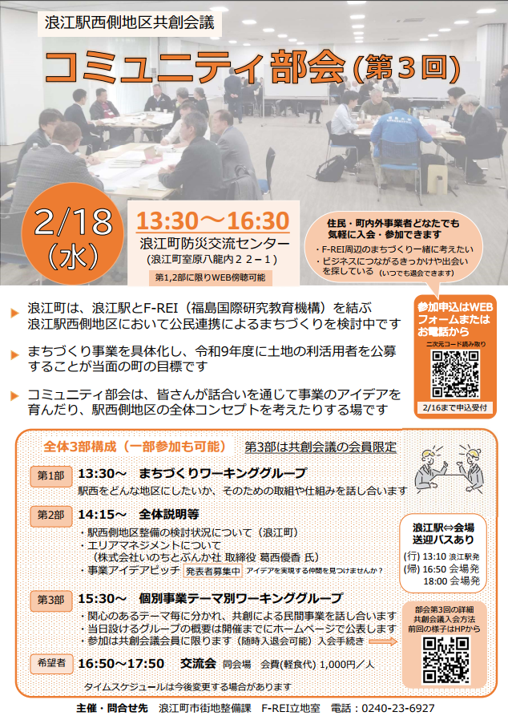

3. 浪江駅西側地区共創会議コミュニティ部会(第3回)参加受付開始【2/18開催】

─────────────────────────────────────■

●日 時 令和8年2月18日(水)13:30~16:30(希望者:交流会 16:50~17:50)

●場 所 浪江町防災交流センター会議室(浪江町室原八龍内22-1)

●WEB参加 第1,2部に限りZoom傍聴可能

●申 込 事前申込制、下記フォームにより2月16日まで受付 ※交流会参加希望は2月12日まで

https://forms.gle/PxWjV4ZaXjQwCg6v8

●チラシ https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/life/42048_187092_misc.pdf

●詳 細 タイムスケジュール等は以下のホームページをご覧ください。

https://www.town.namie.fukushima.jp/site/events/42048.html

初めてのご参加、新規入会も大歓迎です。皆さまの視点や発想を気軽に持ち寄って、当地区のまちづくりを具体化していく場になります。お申込をお待ちしております。

■─────────────────────────────────────

4. コミュニティ部会(第3回)事業アイデアピッチの発表者募集

─────────────────────────────────────■

第2回と同様、事業アイデアピッチの発表者を募集しています。お気軽にご相談ください。

発表とワーキンググループを通してアイデアを形にするパートナーを見つけませんか?

▽募集の詳細はこちら

https://www.town.namie.fukushima.jp/site/events/41145.html

■─────────────────────────────────────

5. 浪江駅西側地区共創会議に関するQ&Aピックアップ

─────────────────────────────────────■

Q.アイデアだけ取られて公募に落選する可能性はないか?

A.他者のアイデアや提案の無断流用を禁止する規定を会則に設けています。

自身の発言や提案が他者に発展的に活用される可能性があることをご理解の上、参加ください。

Q.駅西側地区の土地利用およびインフラ配置はいつ頃提示されるのか?

A.令和7年度中に協議段階の計画図等を公表予定です。 2月18日のコミュニティ部会でも一定程度説明する予定です。

▽その他のQ&Aは町ホームページに資料掲載

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/34/39156.html